Muchos años atrás, en Argentina, hubo una proscripción de verdad (no de retórica especuladora), que se extendió 18 años y que condicionó para siempre la historia del país.

Fue hace 67 años, en marzo de 1956, cuando vio la luz el decreto firmado por el dictador Pedro Eugenio Aramburu, que dispuso la privación de toda actividad política al depuesto presidente de la Nación por dos períodos, Juan Domingo Perón. Establecía –consecuentemente- severas penas y la inhabilitación a desempeñarse en cargos públicos para quienes representaran al peronismo de cualquier modo o mencionaran todo lo relacionado a él.

La proscripción del líder se trasladó a las urnas cuando, en 1963, al pueblo se le permitió votar para elegir a sus autoridades, aunque negándoles el derecho a presentar candidatura, tanto a Perón como a otros dos peronistas que pretendieron postularse, el también derrocado por un golpe militar, Arturo Frondizi, y el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Raúl Matera.

La orden bajada desde Madrid por el exiliado líder del Justicialismo se escribió a fuego en las paredes de todo el país, en el boca a boca y en las revistas de la resistencia obrera: “Vote en blanco”, rezaba el mandato, convertido en rezo y grito de batalla.

Con una altísima participación ciudadana (más del 85% de votantes), el voto en blanco tuvo un alcance importante, aunque no el esperado: 19,4 por ciento, equivalente a 1 884 435 sobres vacíos, menos que el 31,90% (2 441 064 sufragios) que obtuvo el presidente electo, Arturo Umberto Illia.

Desde entonces, y con elecciones democráticas y libres desde 1983, el voto en blanco siguió formando parte del proceso electoral, ya no como signo de resistencia, pero sí de descontento, de expresión de protesta o de rechazo a los candidatos en pugna.

Como sea, para la política (para los políticos, que prefieren hablar de “la inexperiencia o la falta de información” del elector) el sobre vacío es algo así como un signo disvalioso de la expresión popular, un tabú, un tema del que prefieren no hablar, disimular y esconder en los números de la estadística, en cuyo contexto los votos en blanco desaparecen rápidamente.

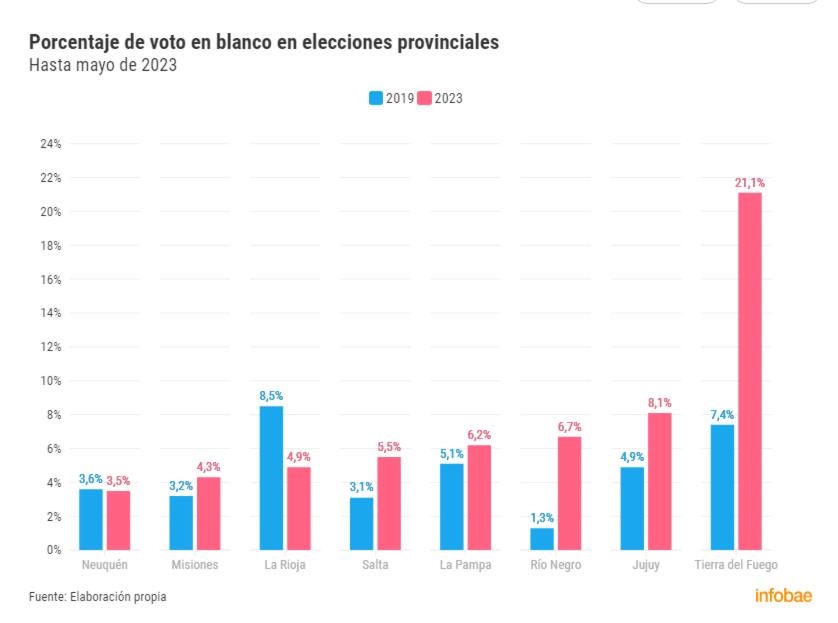

Por estos tiempos, y tras 40 años de democracia, la tendencia de electores que no optan por ningún candidato está en aumento: ya se registró en siete de los ocho comicios a gobernador de este año 2023. Tal tendencia, junto a la caída de la participación electoral, refleja (les guste o no a los políticos) el desencanto de los votantes por la decadente situación del país desde hace años.

La tendencia del voto en blanco creciente se manifestó en casi un tercio de las provincias argentinas y se acentuó particularmente en Río Negro, en Jujuy y en Tierra del Fuego, donde el “segundo lugar” fue para el voto en blanco, con el 21,6%, sólo detrás del reelecto gobernador Gustavo Melella.

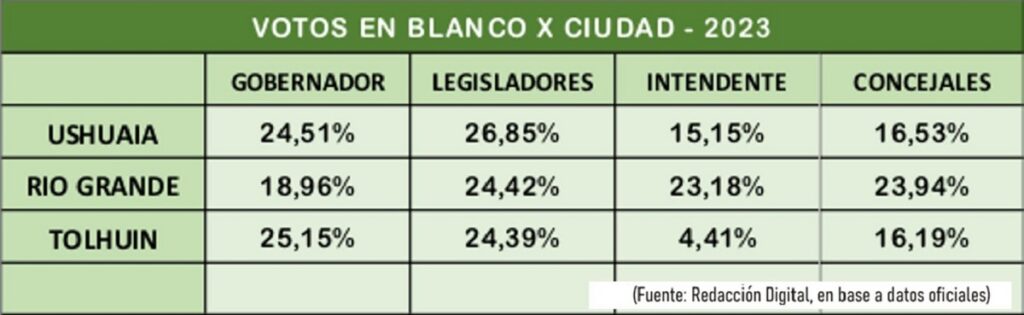

Más de 22.000 fueguinos votaron en blanco, a pesar de que la oferta electoral incluyó cinco candidatos a gobernador. ¿Falta de calidad en la oferta de la oposición? ¿Traslado al plano local del disconformismo generalizado en el país?

Cualesquiera fueren las causas, el fenómeno debería preocupar a los eternos actores de la política, mucho más porque los números elevados que se registraron en las últimas elecciones en los estamentos legislativos se trasladaron esta vez a los cargos ejecutivos, sin excepción, arrojando una señal preocupante, que no merece ser desdeñada.

Ni por los políticos ni por una desorientada justicia electoral, que sabe que el sistema electoral fueguino es insostenible por su complejidad, pero nadie entiende cómo hacer para ponerle el cascabel al gato.